La valorizzazione delle aree carsiche del Parco Regionale dei Monti Picentini

|

L'area settentrionale del parco dei Monti Picentini è caratterizzata da un sistema idrocarsico che include numerose grotte, con uno sviluppo che varia da pochi metri a diverse migliaia di metri. Tra le più famose e significative si trovano la grotta del Caliendo nei pressi di Lago Laceno, sul massiccio del Cervialto, la grotta di Candraloni nella piana carsica di Verteglia, sul Terminio, la grotta del Sambuco e la Ventara di Serralonga, anch'esse sul Terminio.

Alcune di queste grotte fungono da inghiottitoi attivi o sorgenti intermittenti, e la loro dinamica attuale è principalmente influenzata dal deflusso idrico, mentre altre sono maggiormente soggette ai processi gravitativi di versante; in quest'ultimo caso, si verificano frequentemente situazioni di elevato rischio ambientale, principalmente a causa della formazione di voragini.

Il sistema sotterraneo di quest'area si intreccia inevitabilmente con un tessuto rurale e insediativo di notevole impatto, che limita lo sviluppo di aree naturali. Tuttavia, la consapevolezza della popolazione locale e degli enti preposti alla gestione del territorio riguardo all'underground speleologico di questa zona è molto scarsa.

Questa minimizzazione culturale porta a conseguenze di gestione poco sostenibile del territorio e non considera l'opportunità di vedere le grotte non come una problematica ambientale da affrontare con misure di obliterazione – così comuni in quest'area – ma come una risorsa per l'intera comunità locale e non solo.

Per questo motivo, è stato avviato un percorso di valorizzazione del sistema carsico di quest'area che, attraverso i dati forniti dall'esplorazione speleologica e dalla ricerca scientifica, mira a una riqualificazione che sia prima di tutto culturale. Per tale ragione, sono state elaborate iniziative per far conoscere soprattutto ai giovani il patrimonio sotterraneo di quest'area, le sue relazioni con il sistema ambientale esterno e, quindi, con l'uomo.

Il contesto geologico, geomorfologico e idrogeologico

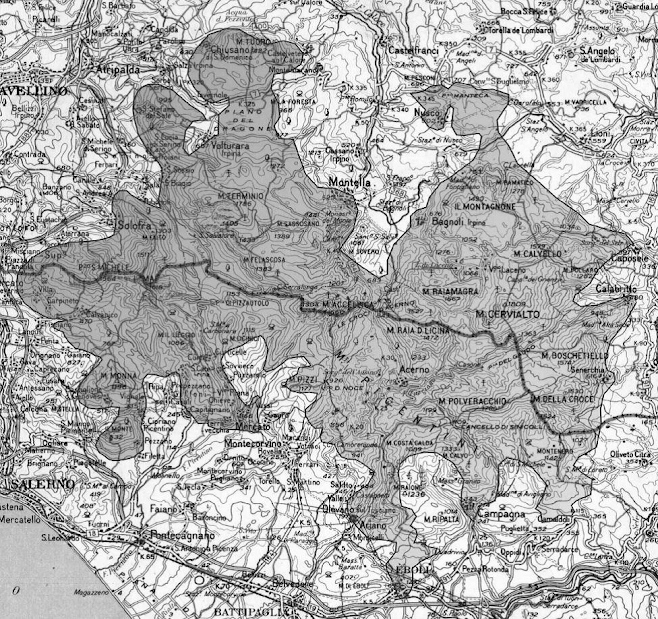

I monti Picentini sono geograficamente individuati:

__ ad Est e ad Ovest, dalle alte valli del Sele e dell’Irno, rispettivamente.

__ a Sud, dal graben della valle Sele.

__ a Nord, dalla direttrice Chiusano S. Domenico – Castelvetere sul Calore – Bagnoli Irpino – Caposele.

Fisiograficamente l’area parco rientra grossolanamente nella fascia altimetrica posta tra i 700 e i 1800 m s.l.m.

|

Perimetrazione del Parco Regionale dei M.ti Picentini |

L’area settentrionale del massiccio è costituita da una successione sedimentaria di età giurassico-cretacica inserita nel contesto geodinamico dell’Appennino meridionale dove la strutturazione della catena ha portato alla costituzione di piegamenti N-NE vergenti.

La successione stratigrafica di quest’area è completata da livelli tufitici che costituiscono spesso importanti livelli impermeabili o portano, attraverso la loro alterazione, alla formazione di estesi suoli argillosi.

Il modellamento del rilievo nell’area considerata è frutto principalmente di processi periglaciali, specialmente nelle porzioni più a valle; in associazione si rintracciano complesse associazioni di doline e valli secche, sinkholes, grotte che costituiscono punti di assorbimento o di risorgenza di acque superficiali, falde detritiche di versante. Gran parte delle grotte si sviluppa entro le formazioni calcaree cretaciche.

A livello locale, il deflusso attraverso piping nelle coperture argillose e quello che si verifica nelle condotte rocciose epicarsiche sono responsabili di dissesti gravitativi, generalmente associati a sinkholes. Inoltre, il modellamento antropico dell’area contribuisce in modo significativo all’evoluzione morfologica del settore, manifestandosi con la presenza di terrazzamenti sui versanti, una vasta diffusione di aree ad uso rurale, la presenza di antichi siti estrattivi, oltre a zone insediative risalenti all’epoca romana e medievale.

La circolazione idrica sotterranea riveste un'importanza notevole nella serie calcarea del sistema montuoso, poiché tale serie costituisce un vasto serbatoio acquifero da cui vengono estratte le significative risorse idriche della zona.

La serie idrogeologica affiorante in quest’area può essere suddivisa in due categorie principali: rocce serbatoio, di cui è composta interamente la serie carbonatica, e rocce permeabili per porosità, che affiorano ai margini e all’interno della stessa.

L’elemento che influisce maggiormente sulla circolazione idrica di base del massiccio è il contatto tra l’acquifero fessurato e la cintura impermeabile formata dai depositi terrigeni miocenici che lo circondano. Infatti, le sorgenti più abbondanti si trovano nei punti altimetricamente più depressi della suddetta cintura impermeabile (CELICO, 1979).

Anche le faglie fungono da linee di drenaggio preferenziale. Tuttavia, in presenza di ampie fasce cataclastiche o milonitiche, si verifica una diminuzione della permeabilità relativa, generando un effetto di tamponamento che impedisce il libero deflusso delle acque.

Data la composizione geologica del complesso montuoso, che è principalmente calcarea, la circolazione idrica sotterranea all'interno del massiccio è esclusivamente di tipo carsico.

L’esplorazione speleologica

Le grotte sono state oggetto di esplorazione e rilevazione per un periodo di quasi 40 anni da parte degli speleologi del gruppo Speleologico CAI di Napoli e Avellino.

L’esplorazione, dove permangono ancora oggi dei dubbi, è frequentemente ostacolata dall’attività idrologica di molte cavità, che provoca la formazione di tratti allagati o genera una notevole mobilità dei sedimenti interni. È importante notare che spesso l’esplorazione dei più vasti sistemi sotterranei delle aree montane del massiccio o di altre zone ha storicamente distolto l’attenzione dai piccoli sistemi sotterranei della fascia pedemontana.

È successo quindi che, dopo una prima fase di esplorazione, si è verificato un lungo periodo di inattività che ha coinvolto anche l'attività di visita alle grotte dell'area pedemontana, portando a una lacuna nell'osservazione della dinamica e dell'evoluzione di queste cavità.

Si prevede inoltre di definire la pericolosità associata all'accesso e alla visita in grotta, non solo per stabilire percorsi didattici che siano il più sicuri possibile, ma anche perché molti ingressi sono facilmente accessibili e la progressione interna, in molti casi, non richiede la conoscenza di tecniche speleologiche specifiche.

La valorizzazione e divulgazione delle aree carsiche

Si punta principalmente sulla diffusione di una nuova e più consapevole percezione dell'ambiente carsico dell'area per avviare una valorizzazione ambientale sostenibile nel lungo periodo.

Per raggiungere questo obiettivo, oltre alla divulgazione tramite articoli su riviste o online, o attraverso attività e lezioni nelle scuole, si potrebbero organizzare visite didattiche in grotta destinate principalmente ai giovani.

Nel campo della speleologia, è noto quanto sia difficile e spesso distorta la percezione che i non speleologi hanno dell'ambiente sotterraneo, e questo è ancor più vero per i giovani, costantemente distratti da stimoli virtuali che li allontanano dalla natura.

Tuttavia, le esperienze accumulate fino ad ora sono state positive, poiché si è trovato un pubblico di ragazzi e ragazze che, superate le iniziali incertezze e paure, hanno sviluppato una grande curiosità e desiderio di apprendere.

Questa è stata un'occasione importante, soprattutto per raccogliere spunti su come migliorare la diffusione delle conoscenze e l'interazione con gli enti di gestione del territorio.

Il sistema carsico del massiccio rappresenta un ecosistema che richiede un approccio di gestione territoriale capace di affrontare problematiche complesse e spesso poco definite. Attualmente, invece, si tende a trascurare le numerose grotte presenti nell'area e il loro significato all'interno del sistema idrogeologico e ambientale di cui fanno parte.

Un certo interesse è emerso solo grazie al Gruppo Speleologico del Cai di Avellino, che ha avviato una parte significativa di un progetto di riqualificazione ambientale dell'underground naturale di queste zone.

I dati ottenuti dall'esplorazione speleologica e dalla ricerca scientifica hanno reso possibile l'attuazione di attività di bonifica e didattica, con un focus particolare su quest'ultimo aspetto. L'obiettivo è quello di promuovere una nuova e più consapevole comprensione del sistema carsico dell'area, certi che gli interventi strutturali o di bonifica in senso stretto non garantirebbero una validità duratura.

In particolare, oltre alla divulgazione tramite riviste e il web, gli speleologi hanno avviato attività didattiche nelle scuole, sviluppato percorsi educativi all'interno delle grotte della zona e coinvolto studenti in progetti di bonifica di alcuni siti contaminati.

Commenti

Posta un commento